午睡時の寝かしつけに有効な方法

一日中子どもの賑やかな声が聞こえる保育園ですが、午睡の時間中は静かな時間が流れます。この「午睡」は、心身に休息を与え生活リズムを整えるために欠かせない時間です。

保育園では当たり前とされてきた光景ですが、午睡が悪影響を及ぼすことはないのか、研究結果が明らかにされていく中で、近年では午睡に対する考え方が少しずつ改められています。

保育所保育指針にある「午睡」とはどのような時間なのか、また、子どもたちが心身ともに休息できるよう午睡時の寝かしつけに有効な方法とは――。

快適に午睡できるための有効な6つの方法

子どもたちは、まるで家庭で過ごしているかのように安心できる環境でないと、十分に心身を休息させることができません。なかなか入眠できなかったり、やっと入眠できても突然思い出したように泣き始めて短時間しか寝られなかったりします。

そこで保育士は、日中の活動や排泄時、衣服を着脱する時など、全ての保育時間を通して密な声掛けを行いながら、子どもたち一人ひとりが安心して保育生活を過ごせるように配慮しなければなりません。

その上で、午睡においても、快適に過ごせるための環境づくりを行うことで、家庭とは異なる環境の保育園でも心身を十分に休息させることができるようになるのです。

1.部屋は薄暗く

部屋の灯りは、保育士の顔や周囲の状況が分かるくらいの薄暗さにしましょう。真っ暗では、周りが見えにくい不安から恐怖感を抱いてしまう子どももいます。遮光性が高いカーテンしかない場合でも、足元に光が差し込むくらいに丈を短く調節するようにしましょう。

2.リラックスできる音楽を流す

多くの保育園で活用されている午睡時の音楽ですが、もちろんどんな音楽でもいいという訳ではありません。オルゴール調のものや、川のせせらぎや波の音のような自然の音が聞けるものにするといいですよ。

3.体温や室内の気温を適温に

未就学児の子どもたちは、体温調節機能がまだまだ未熟。特に、「暑い」や「寒い」などの言葉が話せず、自分のことを上手に他人に伝えられない2歳児頃までは、子どもが着用する服装にも保育士が気を遣ってあげる必要があります。

子どもの体温は大人に比べて高い傾向にあるので、衣服は大人より1枚薄着くらいでちょうど良いでしょう。

室内の気温調整は、夏場は冷房の温度設定を26~28度に設定することが望ましいです。冬場は、寒冷地域でなければ電気器具はなるべく使用せずに、戸外保育や運動遊びを積極的に設けながら子ども自身の体温工場を図りましょう。

電気器具を使用する場合でも、夏場と同様に外気との差を5度以下に保つことで、急激な気温差による体調不良を防ぎやすくなります。

4.毎日決まった流れで自然に午睡に誘う

給食→着替え→排泄→絵本→午睡といったように、毎日決まった流れで午睡に誘うことで、「次は寝る時間」ということを理解するようになります。新年度が始まり、新しい先生や環境にも慣れてくる6月頃になると、生活リズムが構築されてくるので、午睡までの流れを覚えて自然と身体が眠たくなってくる子どもが増えてきます。

午睡まで時間がある時の過ごし方として、激しく動き回って午睡時に興奮して入眠できないということにならないよう、絵本やぬいぐるみのような、座って遊べて片付けが簡単なものが適しています。4歳児以上であれば、玩具は用意せずに「アルプス一万尺」などの伝承遊びを楽しむ時間にするのも良いでしょう。

5.個々の癖を把握する

子どもたちの中には、入眠する時の癖がある子が多くいます。

例えば、「おしゃぶりをする」「お腹をさする」「髪の毛を触る」「タオルケットや衣服の縫い目で落ち着く」などがそうです。

入園時に保護者に提出してもらう児童票等で「入眠時の癖」の記入欄を設けて把握している保育園もありますが、保護者から得た情報や保育中に得た気付きを保育士間で共有することも大切です。

6.寝かしつけの場所に配慮する

これは特に2歳児未満のクラスに当てはまることですが、家庭では保護者が添い寝して入眠している割合が高いので、保育園では自分一人で布団に入ることに不安感をもつ子どもが多くいます。

音や臭いなど敏感な子どもや眠りが浅い子どもは、保育士のそばに配置することで、安心感を与えられると同時に他児の睡眠を妨げないようにすることができます。

体調不良の子どもも、5分や10分毎の午睡チェックの時に関わらず、体調の変化にいち早く気付けるよう保育士の側に配置しましょう。

3歳児以上は必ずしも午睡の時間が必要ではない

ここまで、午睡時間が心身に休息を与えるために大切であることと、そのために有効な6つの方法を説明してきましたが、2018年4月、約10年ぶりに改定された保育所保育指針には「在園時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること」という文言が盛り込まれました。

厚生労働省は、新指針について、「3歳以上児においては、保育時間によって午睡を必要とする子どもと必要としない子どもが混在する場合もあります。午睡の時間に安心して眠ったり、活動したりできるように配慮する必要があります。」と解説しています。

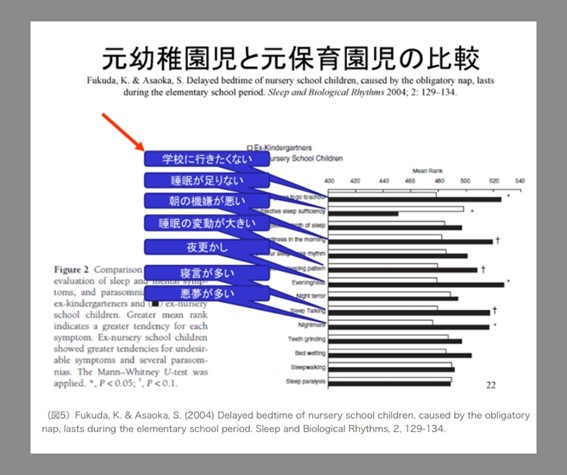

また、保育所保育指針の改定に中心的に関わった馬場耕一郎氏(厚生労働省雇用均等・子ども家庭局保育課保育専門調査官)は、2018年度改定による午睡時間の見直しについて、「全国の小学校校長会より、『5歳児の3月末まで午睡をやっていた子どもは、小学校入学後も給食時間以降、眠たくなっていることが多い。』という現場の実際の声や、4,5歳児の午睡は夜間の睡眠にも悪影響を及ぼすという調査結果を尊重した。」と話しています。

子どもの睡眠に詳しい福田一彦教授(江戸川大学睡眠研究所所長)が2012年に足立区の子どもや区2600人を対象にした調査でも、4歳で8割、5歳で9割の子どもが昼寝をしていませんでした。福田教授は、「❝子どもにとって昼寝は必要なもので、良いものだ❞という固定観念がありますが、少なくとも4、5歳を超えるとだんだんと昼寝は必要なくなり、むしろ心身の状態に悪影響を与える可能性があることがわかってきています。」と警鐘を鳴らしています。

保育指針の改定から約3年が経つ現在、多くの保育園で午睡について見直しが行われ、それまで多くの保育園では5歳児の年度途中まで午睡を実施していましたが、現在では3歳児の年度終わりまで、もしくは4歳児の年度途中で午睡を終えるところが多いようです。

必ずしも寝かせる必要はない

保育園の午睡は、体力を回復したり脳を休ませたりするものであり、乳幼児期の発達過程や一日の活動において必要なことであると理解し、心身が十分に休息できるよう努めると同時に、3歳児以上については必ずしも必要なものではないということを抑えておきましょう。

子どもが寝るのを待つという感覚をもつことが大切で、必ずしも寝かせる必要性はありません。

在園時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮することが大切なのです。

午睡を必要としない子どもには、伸び伸びと過ごせるように別室や離れた場所で過ごさせるなど環境や体制を整えておくことで、午睡を必要とする子どもにとっても落ち着いた環境の下で眠ることができる環境を確保することが求められています。

閲覧履歴

閲覧履歴

最近見たお仕事

最近見たお仕事