児童発達支援・放課後デイで働く保育士の1日

職業を聞かれて「保育士」と答えれば、「あぁ、保育園で働いている人なんだな」と思われがちですが、他に児童発達支援センターや放課後等デイサービス、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、障害児(入所・通所)施設…と、保育士の就労場所の選択肢は実は幅広いです。

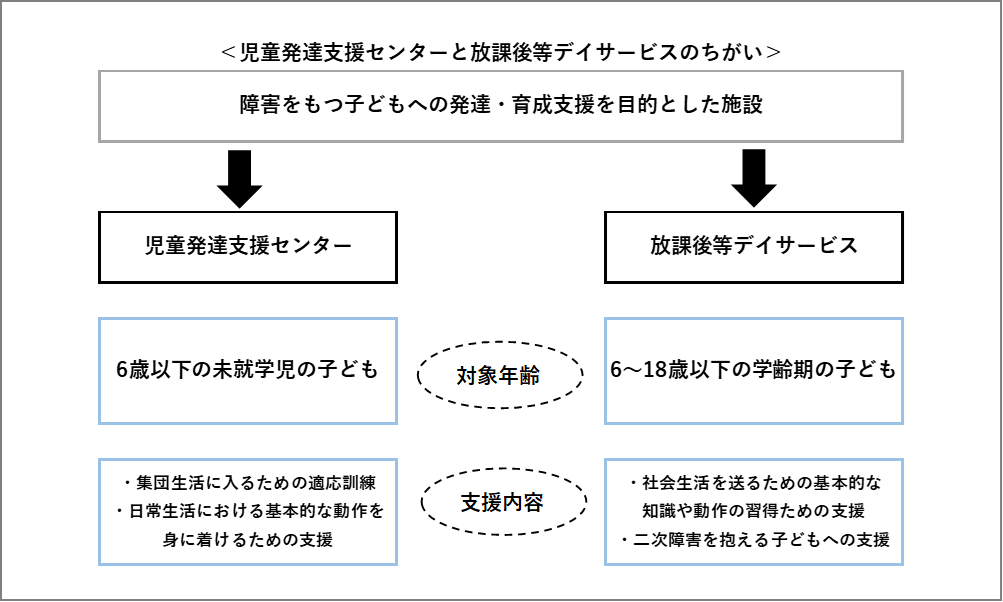

中でも、児童発達支援センターと放課後等デイサービスは、「障害者福祉×児童福祉」の2つの福祉分野に携われる仕事がしたい人にとって、選択肢から外すことができない施設です。

本記事では、年々注目度が高まり受け皿が増えているこの2つの施設について、どんな事業を行っている施設なのか深掘りして解説していきたいと思います。

児童発達支援センターと放課後等デイサービスの需要が高まっている背景に

放課後等デイサービスは、平成24年4⽉に約1,700か所(51,678⼈)だった事業所数は、平成30年12⽉では13,052か所(206,828 ⼈)にまで急増し、今度も増加傾向は継続することが予想されています。

また、児童発達支援センターについては、平成24年4月では約1,700カ所の事業所数でしたが、平成29年1月には、約4,700カ所となっており、この事業所数や利用者数は、放課後等デイサービスに次いで増加している状況にあります。

このように施設数が急激に増加した背景には、平成 24 年の児童福祉法改正において、障害のある子どもが身近な地域で適切な支援が受けられるように、従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元化され、この際に、児童発達支援は、主に未就学の障害のある子どもを対象に発達支援を提供するものとして位置づけられました。

また、平成25年4月に「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」へと変更され、住み慣れた場所で可能な限り必要な支援が受けられることや、社会参加の機会の確保、どこで誰と暮らすかを選べるなど、障害のある人が保障されるべき権利がより明確に打ち出されたほか、障害の有無によって分け隔てられることのない「共生社会」を目指す方向性が示されました。

それまでは基本理念が定められていなかったのが、障害のある子どもから大人までの人すべてが権利の主体であると位置づける基本理念を定めたことで、障がい者福祉分野の考え方が大きく変わるきっかけになったのです。

児童発達支援センター

児童発達支援センターは、障害児を日々保護者の元から通わせて、支援を提供することを目的とする施設です。

児童福祉法第6条の規定に基づき、『障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するものである。』とされています。

支援の内容により、福祉型と医療型に分かれているのが特徴です。

センターを利用できる対象者は、主に未就学の障害のある子ども又はその可能性のある子どもです。

そこで働く保育士が、具体的にどのような支援を行っているかと言うと、

①個々の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じた発達上の課題を達成させていくための本人への発達支援

②子どもの発達の基盤となる家族への支援

③地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、保育所 認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校等と連携を図りながら支援を行うとともに、専門的な知識・経験に基づき、保育所等の後方支援

④地域における中核的な支援機関として、保育所等訪問支援や障害児相談支援、地域生活支援事業における巡回支援専門員整備や障害児等療育支援事業等を実施

などです。

障害のある子どもを預かる施設というのはよく知られている通りですが、それだけでなく、④にあるような地域において「障害者福祉×児童福祉」の専門的な知識・経験を貢献することが求められています。

◆1日の流れ(例)

10:00 専用の通園者で登園

10:30 身体遊びなどの集団活動

12:00 昼食

13:00 集団活動の合間に、作成する個別支援計画のもと実施される個人で行うプログラムを組んで実施

14:30 専用の通園車により順次降園

平日は毎日開園し、土曜や日曜日、長期休暇の時も利用者のニーズに添って開園するところが多いようです。

未就学児の子どもを対象としているので、これから集団生活に入っていくことを想定して、

適応訓練や日常生活における基本的な動作の指導を行います。

というのも、児童発達支援センターを利用する子どもの中には、他児を経過して集団生活に入るのが難しい子どもや、発達や知的の遅れから衣服の着脱・排泄・食事といった日常生活における基本的な動作を行うだけでも大変な子どももいるからです。

保育園でも個人差があることを大前提として個々に寄り添った保育を行うことが求められますが、児童発達支援センターでは、さらに障害の程度や養育環境などを鑑みた支援を行わなければなりません。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスにおける育成支援は、障害のある子どもに固有のものがあるわけではなく、基本原則は、放課後等児童クラブ等で展開されている育成支援と同様であるという観点から、放課後児童クラブ運営指針を参考にガイドラインが作成されています。

したがって、事業内容としても、障害に添った適切な配慮や支援が求められているものの、目的としては、障害をもたない子どもが放課後に利用する「放課後(学童)クラブ」と同じです。

児童発達支援センターは、対象年齢が6歳未満の未就学児であるのに対し、放課後等デイサービスは、心身の変化が大きい小学校や高等学校までの年齢や発達の状況がまるで異なる子どもたちが集います。

そのため、この時期の子どもの発達過程や特性、適応行動、養育環境の状況を把握したうえで、一人ひとりの状態に則した個別支援計画を作成し支援にあたります。

個々を把握するには、家庭からの情報だけでなく学校とも密に連携を図り、より適切な個別支援計画を作成できるように努めなければなりません。

さらに、不登校や社会的養護を必要とする⼦どもが全利⽤者の約3.5%、ダブルケアや外国⼈ルーツの⼦どもも0.9%存在しており、障害以外の特別な配慮を必 要とする⼦どもたちのセーフティネットとしての機能も担っています。

6~18歳の障害をもつ子供が対象である放課後等デイサービスの特徴として、子どもが交通事故など後天的な理由で学齢期に障害の診断を受ける場合もあること、また、年齢とともに、子どもの発達課題や変化する場合や、いわゆる二次障害を抱える場合があること、といったものがあります。

そのため、家族の子どもの障害に対する理解や子どもへの支援の方向性など、家族支援は重要な課題です。ペアレントトレーニングを行ったり、適切な相談支援機関を案内したり、障害者福祉に関する知識を身に着けながら業務を遂行していくことになります。

「行きたくても行けない」状況に苦しむ不登校の子どもに対しては、まずは本人の気持ちに寄り添い、交換したり受け入れたりすることで子どもの自己肯定感が高まるような関わりをしていくことが大切です。不登校の子どもは、背景に、金銭的課題や養育課題を抱える家庭環境があることも珍しくありません。

障害がある子どもを抱える保護者の中には、「思うように働けない」「金銭的に苦しい」と、生活に苦慮する人もいます。それ故に、障害は虐待リスクを高める要因となるとも言われており、事業所だけで利用者である子どもやその家族を支援しようとするのではなくて、スクールソーシャルワーカーや役所の子育て支援課や児童相談所、心身障害者福祉センターと連携しながら地域全体で世帯を支援していく視点をもつことが大切なのかもしれません。

障害をもつ子どもを対象とした施設で働くということは

放課後等デイサービスや児童発達支援センターで預かる子どもがかかる障害は、視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・知的障害・発達障害・精神的に強い不安や緊張を抱えている・病弱/身体虚弱・常時医療的ケアが必要な子ども・重症心身障害など、障害の種類はさまざま。複数の障害を併せ持つ子どもも多く、また、その障害の程度もさまざまなので、最初は「適切な」支援が分からずに苦慮するもの捉えておくといいでしょう。

「子どもが夢である東京ディズニーランドに行けるよう、長時間車いすに座っていられるだけでの体力をつけることができた」など、些細な成長に着目する視点をもつこと大切です。

このような施設で働くと、「児童発達管理責任者」や「社会福祉士」の資格を取得するための受験要件を満たすことができるので、将来スキルアップしたいと考えている人にも向いています。資格取得を見据えて転職するのも良いでしょう。

閲覧履歴

閲覧履歴

最近見たお仕事

最近見たお仕事