海外の保育園の特徴とは?

18世紀後半から19世紀前半にかけて、ヨーロッパでは集団保育施設が次々と設立されました。

世界で一番古い集団保育施設とされている「幼児保護所」がフランスの一地方に設立されたのは、今から約250年前の1779年のこと。それまで、子どもは、安価な労働力としてかり出されたり両親の商売を手伝ったり、いわゆる「小さい大人」のような扱いを受けていましたが、それから250年経った現在では、子どもを権利をもつ主体と位置づけ、大人と同様に一人の人間としての人権が認められるようになりました。

1989年に「子どもの権利条約」がユニセフで採択されてからは、5歳未満の子どもたちの死亡率は低下し、危険な労働を強いられている子どもの数も減少しているそうです。

子どもに対する考え方が見直され、子どもを取り巻く環境が大きく変化した背景には、家族単位から個で収入を得るようになった産業革命があります。子どもの退廃が進み、適切に保護する必要性が生じた社会的状況の中で、オーエンやフレーベルらによって子どもの保護や教育の意義が明らかにされたのです。

欧米のこれらの動きをきっかけに、日本においても幼児教育の大切さや子どもを適切に保護するべきだと考えが変わり、保育施設の創設へとつながっていきました。しかし、異なる文化や社会的情勢の中で、海外の保育施設とは異なる特徴をもち今日に至ります。

今回は、日本の保育園が海外とどのように違うのかに着目し、海外の保育施設を知ることで、客観的に日本の保育園の良し悪しを探っていきましょう。

海外の保育園制度

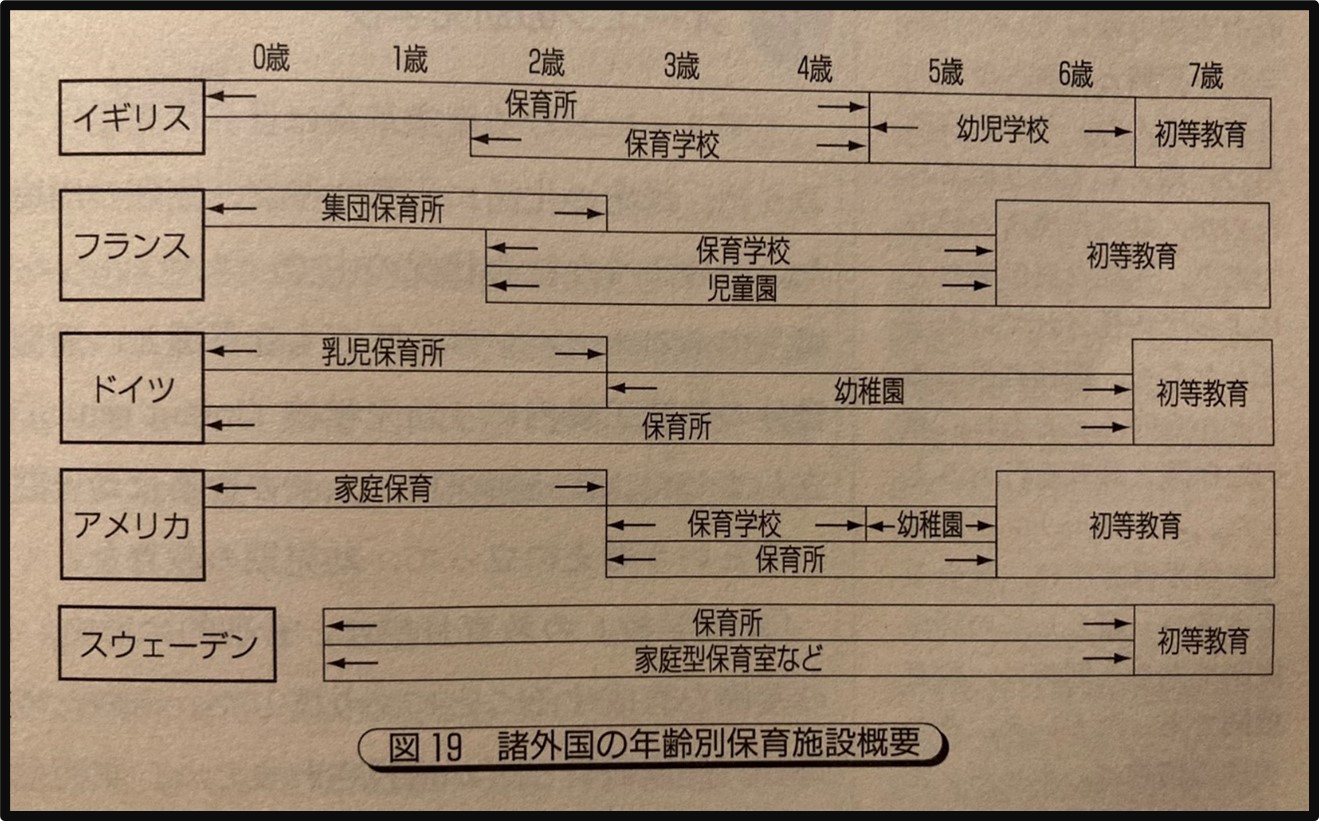

日本には、未就学児が通う保育施設として多いく幼稚園と保育園わけられますが、国それぞれでそれも異なります。まずは、イギリス、フランス、ドイツ、ノルウェー、アメリカの5つの国の保育施設の制度の概要から見ていきましょう。

イギリス

イギリスには、5歳から始まる義務教育の初等教育機関「幼児学校」があり、その就学前教育機関として、2歳から就学前までの子どもを対象とした「保育学校」があり、教育省や地方教育当局によって管理・運営されています。

保育学校は、幼児学校に付設されている場合、保育学級と言われています。

一方、保健省によって管轄される「保育所」もあります。運営主体は、自治体・ボランティア団体・民間企業・地域の共同グループ等さまざまです。この他、午前か午後の範囲地保育を行う遊戯グループ、自宅等で保育するチャイルド・マインダー(個別保育者)もあります。

遊戯グループとは、概ね3歳から5歳の児童を対象に、親の団体等が教会や公共施設等を利用して行われ、1回の保育時間は最大4時間で、就学前学級とも言われています。

また、チャイルド・マインダーについては、地方当局に登録した親族以外の者が、自宅等で5歳未満児や学齢期の児童の保育をすることを言います。

なお1998年、イギリス政府は「全国保育戦略」を策定し、サービスの質の向上や保育費用の支援、施設数の拡大など改革に取り組んでいます。

フランス

フランスは、公立の保育施設として「保育学校」、市立の「児童園」があります。また、3歳児未満の保育施設として「集団保育所」もあり、親が働いているなど家庭での保育が難しい3歳未満児を対象に保育が行われています。

その他、母親学校等の放課後などに預かる「託児所」、県の認可を受けて研修を受けた母親補助者が自宅において児童を受け入れて保育を実施する「家庭内保育」、保護者が自宅に保育者を雇って保育する「在宅保育」も行われています。

ドイツ

ドイツの保育施設は、連邦家庭・高齢者・女性・青年省による管轄下で、1990年制定の「青少年救護法」をもとに、各州ごとの諸規定が定められ運営されています。

保育施設の典型的なものとしては、乳児保育所・幼稚園・学童保育所・保育所です。これらの設置主体は、地方自治体や教会、福祉団体などさまざまですが、複数の保護者が主体となって運営しているものを「キンダーラーデン」と言うこともあります。

スウェーデン

保育施設には、保育所や家庭型保育所がある他、昼間在宅で子育てをしている親子のための保育施設である「オープン保育所」や、日本で言うと学童保育施設のような放課後や学校の休日に開かれる「余暇センター」があります。

「オープン保育所」では、子どもたちは、親や家庭型保育所の保育ママに連れられ、その保育施設が企画する保育活動に参加します。

いずれも中央政府の保健・福祉庁の管轄下におかれていますが、地方分権制のもとコミューンの社会・児童福祉委員会のも責任において運営されています。

スウェーデンは福祉国家と言われるように、子育て世帯への支援制度が充実していることが特徴です。

代表的なのは、育児休暇制度。1歳未満の子どもをもつ育児休暇中の保護者に支給される給付金は、所得の80%が保障されています。分割して取得することも可能です。この他に、短時間勤務制度や最大120日間取得できる子どもの看護休暇制度においても、所得の保証がなされています。

アメリカ

保育制度は、州政府その他の地方政府ごとに異なっていますが、典型的なものは幼稚園・保育学校・保育所です。なお2歳以下の乳幼児の保育については、個人的に家庭内で保育する「家庭保育」に依存しています。

アメリカの幼稚園は、小学校入学前1年間に通う施設であり、小学校に慣れるための準備を行う意味合いを担っています。

実は、日本でも数十年前までアメリカの統治下にあった沖縄県ではこのような仕組みがあり、沖縄本島の全ての公立小学校の敷地内に公立幼稚園が併設されています。公立幼稚園では、5歳児を中心に3~4歳児も受け入れられていますが、待機児童問題の解消に向けて、この数年で認定こども園へと移行する幼稚園が増えてきており、満3歳から入園できるところが増えつつあります。

公立幼稚園は、運動会や生活発表会なども小学校と合同で行われます。そのため、保育園で年長児と言うと、通常は出番が何度もありますが、行事は小学生がメインとなるため、物足りなく感じる保護者もいるようです。

海外と比較する日本の保育士事情と保育内容

続いて、保育内容や保育士に関する海外との違いを見ていきましょう。

OECDが2018年に初めて実施した幼児教育・保育従事者の国際長の結果が、今月発表されました。国内の調査は、文部科学省・厚生労働省・内閣府の協力を得ながら、約220の保育園、1,616人を対象に調査が実施されています。

参加国は、チリ、デンマーク、ドイツ、イスラエル、アイスランド、韓国、ノルウェー、トルコ、日本の全9か国です。

調査結果で興味深い結果となった項目がいくつかありました。

例えば、「保育園における保護者との公式なコミュニケーションツール」を問われた質問では、「月に1回以上行っていると回答した日本の保育園長は96.5%であり、参加国中で最も高い結果でした。保護者会に出席したり、毎月の園だより等を配布したりしていることが、このような結果につながったのでしょう。

また、「常勤の保育者の週当たりの仕事時間」の項目では、参加国中で最も長い平均時間が50.4時間という結果に。この調査では、直近の"通常の1週間において、保育園での仕事に関連した業務に従事した時間を尋ねたものです。夜間や週末など就業時間外で行った時間も含んでいます。

それを踏まえてこの調査結果を見てみても、おそらく、多くの保育士が予想通りの結果だと思っているでしょう。

対照的に、日本が参加国中で数値が悪かった調査項目は、

①給与に関する満足度(6%)

②タブレットなどデジタル技術を活用して子どもの学びを支援する(1%)

③文化の違いや共通点に対する子どもの興味・関心を刺激する(8%)

の3つでした。

②「タブレットなどデジタル技術を活用して子どもの学びを支援する」の項目では、2番目に低いドイツで49.4%、その他の参加国は全てⓑ8割以上がポジティヴな回答でした。日本の保育現場は、圧倒的な差でデジタル化の遅れをとっていることが分かります。

「歌を歌う」という一つのことに関しても、保育士によるピアノ演奏が望まれている保育園は多く、CDの活用はおろか、タブレット等で音楽を流している保育園は、日本ではまだ少数派です。保育士のスキルの高さが子どもによい影響を与える一方で、常勤保育士の労働時間は長くなることを考えると、今後は、日本の保育現場でも業務の効率化のためにデジタル技術を導入していくことが必要となるでしょう。

海外の保育事情を知ると、日本の保育の良い点と至らない点とを客観的に知ることができます。このような国際貯砂は、今後も行われるようなので、調査結果を受け止めながら自身が働く保育園でどのように活かされるか見つめ直すきっかけにすると良いのかもしれません。

閲覧履歴

閲覧履歴

最近見たお仕事

最近見たお仕事