保護者目線から感じる保育と子育ての違い

「保育しているときは子どもの主張を聞いてどっしり構えて関われるのに、自分の子どもの話すことにいつも耳を傾けられていない」

「保育園の子どもだと1つの行為が終わるまで暖かく見守っていられるけど、自分の子どもにはついつい「早く」と急かしたり、代わりにやってしまおうとしたりする」

常に理想通りとはいかないのが子どもだと分かっていても、保育士として子どもに関する知識やスキルを身に着け多くの子どもと関わってきた経験がある分、子育てがうまくいかないと感じて落ち込んでしまう保育士の方もいるでしょう。

2~9歳の男児3人の子育て中で保育士でもある筆者も、よく保育と育児は別物だと感じます。子育ての経験を経て、保育園に子どもを預けている保護者に対して共感することが増え、寛容さが増したような気がしています。

保育士からの挨拶にも素っ気ない返事で足早に預けていく保護者には「忙しいんだろうな」と思えたり、保育園の持ち物忘れが多くても「大変だよね」と思えたり…。晴天なのにカッパと長靴姿の子どもと一緒に登園した保護者の表情を見て、「お父さんお母さん、朝からお疲れ様です」と同じ保護者としてエールを送ることもあります。

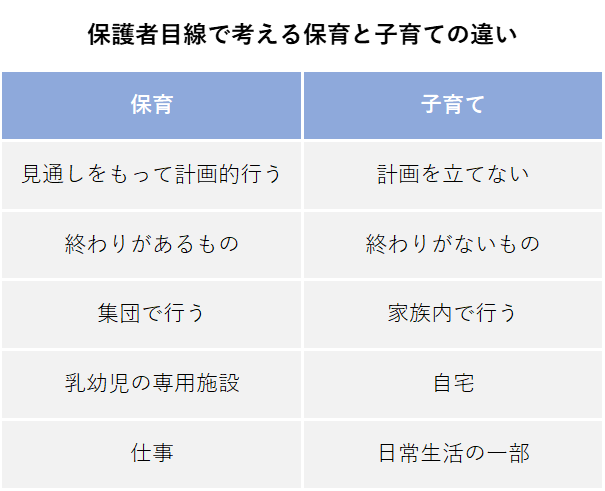

ここでは保護者の視点をメインに、保育と育児の5つの違いについて一緒に考えてみましょう。

見通しをもった計画的な保育所保育

保育士という仕事についてどのようなイメージをもっているのでしょうか?「子供好きのお姉さん」や「ピアノの先生」とは違う、保育士という仕事に求められる専門性とはどのようなものでしょうか?

保育士を志している人に保育士になりたいと思った動機について尋ねると、以下のような回答が多く聞かれます。

「子どもが好きで、子どもと一緒にいられる仕事に就きたいと思ったから。」

「子どもと遊んでいると自分まで楽しく幸せな気持ちになれるから。」

「ピアノを弾いたり、絵を描いたりすることが好きで、自分の特技を活かせる仕事だと思ったから」

確かに、子どもを好きなことや、子どもといることに喜びを感じられることは保育士として大切なことです。また、ピアノや絵も不得意よりは得意な方がさまざまな場面で活かしていくことができるでしょう。しかし、保育士として子どもを保育していくための資質としては、それだけでは十分とは言えないようです。

平成30年4月より適用されている保育所保育指針の改定にも携わってこられた馬場耕一郎氏(厚生労働省雇用均等・子ども家庭局保育課保育専門調査官)は、全国各地で開かれた保育所保育指針等研修会の中で、次のようなことを述べられていました。

「家庭的保育と保育所保育の違いは、見通しをもって計画的な保育を行っているかということにある。‟保育所保育“や“教育的保育”という言葉を意識的に使ってほしい。」

見通しをもった計画的な保育とは、時間管理においても環境づくりにしても、子どもの発達段階や一人ひとりの反応にしても、あらゆる想定をしたうえで事前の準備が必要ということです。そこが、子育てとは最も異なるところではないでしょうか。

保育に終わりはあるが、子育てに終わりはない

保育は見通しをもって計画的に行うと言いましたが、それはこれまでの経験スキルと日々の振り返りに基づいて立てられるものです。毎日の保育の終わりに、「今日はこんな反応だったから明日はこんな声掛けをしよう」などと振り返り、あっちにつまずき、こっちにぶつかりしながら、時間の流れとともに個々に合った声掛けの言葉やタイミングが分かるようになるのです。

しかし、子育ての場合、日中離れることはあっても多くの時間を共に過ごし、一緒に寝起きします。保育の時のように、「18時まで頑張れば退勤できる!」というのもなければ、乳児のうちは昼夜も関係ありません。

「今寝たから起きるのは2時間後だろう」と見込んでいても、起きる時間は1時間後かもしれないし10分後かもしれないし、さらには想定を超えて3時間かもしれない…。確実に2時間は好きに使える時間と分かって休むか、いつ中断されるか分からない時間を過ごすかで、恐らく過ごし方も変わってくるはずです。

そして、「子どもはいつまでも子ども」という言葉があるように、子どもが年齢を重ねても心配が尽きることはありません。順調に発達するか、事故や事件に巻き込まれないか、といたことはもちろん、進学、就職、結婚といったライフイベントまで、心配するあまりに口を出しすぎることもあります。

保護者から「2歳半の子どもがオムツがとれなくて…」という話を聞くと、「○○ちゃんは、『しっしでたよ』と排泄したことの報告はしてくれているので、オムツがとれる日もそう遠くないはずですよ」「排尿の間隔は長くなってきているから大丈夫ですよ」と話せるのに、自分の子どものこととなると365日過ごす中で先が見通せず、不安に駆られてしまうものです。

集団で行う保育所保育

集団で行っている保育所保育は、子どもたち自身も周囲の園児に触発されて、その時に求められているあるべき行動をとろうとします。「○○くんが褒められていたから、僕も早くトイレと着替えを済ませて帰りの準備を終わらせよう」とか、「棚に上ろうとしたら、他のみんなに『そんなことしたらダメだよ』と言われるから辞めとこう」とか、そういった思考を巡らせながら保育園で社会性を身に着けていくのです。

家庭の場合はと言うと、例えどんなに保護者に怒られたとしても、寝食を共にする生活を過ごす中で安心感が得られている子どもは、保護者に求められている姿で過ごすことよりも自分の思いや考えのままに行動してしまうもの。

「このお菓子買ってほしい」

「バスではなく電車に乗りたい」

「野菜を食べたくない」

など、主張が多いのは、お父さんやお母さんを困らせても離れていかないことを知っているからです。

よく保護者から、「家では野菜を食べないのに、保育園ではいつも残さず食べている」と驚きながら話されることがありますが、それも周囲のお友達の様子を見て無意識的にその場で求められている行動をとろうとするから。大人の私たちもそうであるように、子どもたちも上手に外と中の顔を使い分けています。

保育園は乳幼児の専用施設

手洗い場もトイレも、身体が小さい子どもに合わせたサイズで設置されている保育園に対し、家庭では全て大人のサイズ。手を洗うのにも、トイレに行くのにも、保育園より難しく感じます。

手を洗うという一つの行動でも、手が蛇口に届かなかったりタオルが届かなかったり、腕の方が肩より上がるので肘まで水が滴れてきたり…、子どもにとってハードルが高い行動になってしまうのです。これも、保育ではできて家庭ではできないと感じる一因となっているように思います。

仕事か日常生活か

仕事か日常生活か、これも大きな違いです。大事なお子さんを預かっているということを仕事にしてお金をもらっている以上、毎日保護者のもとに無事に返さなければならないし、乳幼児期の大半を保育園で生活するなら淡々と毎日の保育を繰り返すべきではなく、子どもたちに有意義な時間を過ごしてもらう必要があります。

家庭ではと言うと、個人的には、兄弟喧嘩や遊びの最中で多少の怪我をしようが「それも子どもにとって大切な経験」と思うし、長男には毎日10冊の絵本の読み聞かせと文字や計算の勉強に力を入れていたのが、兄弟が増えるにしたがって「勉強できるかどうかより元気でいてくれたらいい」と妥協したものになっても、子どもや自分自身の心身の健康が保たれるならそれでいいとも思っています。

妥協すべきではない保育と、親である自分の責任のもと妥協できる子育て…、違うのは当たり前と言えるかもしれません。

おわりに

保育ではできていても、子育てになるとできないことは少なくありません。あたたかい視点をもちながら、「してやる側」と「してもらう側」の関係ではない伴走者として子育て支援を行いましょう。

閲覧履歴

閲覧履歴

最近見たお仕事

最近見たお仕事