健康!美味しい!自園調理にこだわる保育園について

今日の少子化時代、子どもたちを取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。その環境の変化が食文化にも影響を与えていることを、あなたはご存知でしょうか。

例えば、児童虐待の相談件数は、統計を取り始めた1990年から約30年間で一貫して増加しています。虐待が増加している背景の一つに核家族化や地域社会の希薄化が指摘されていますが、さらに深く掘り下げていくと、家族全員で食卓を囲んだり、余った食材や料理を近所に分け与えたりする機会が減ったり、「食」を通じたコミュニケーションが減っていることが分かります。

他にも、厚生労働省が発表している「乳幼児栄養調査」や「保育所における食事の提供ガイドライン」などから、以下のことが明らかになっています。

・毎日、朝食を「必ず食べる」と回答した子どもの割合は93.3%だが、保護者の朝食習慣が低い家庭では、朝食を必ず食べる子どもの割合が8割を下回っている

・共働き世帯の増加に伴い、子どもの個食が増加している

・野菜や大豆製品の摂取量が減少し、麺類や菓子類の摂取量は増加している

・テレビを見たりゲームやタブレット機を使用したりする時間が増加している一方、身体活動時間が減少していることにより、食への関心も低下傾向にある

保育園は、子どもたちが生活の大半を過ごす場であり、給食の提供回数が多い点が特徴です。栄養の観点から見ても、「食べる」ことは生活の基盤であり、子どもの健康支援のためにも欠かすことはできません。

そんな保育園の食事の提供について、厚生労働省が全ての都道府県・指定都市・中核市の合計107自治体にある約24,000園に調査を行った結果、「自園調理」は21,214 園(90.7%)、「外部委託」は1,615 園(6.9%)であることが分かりました。自園調理の保育園では、どのような理由で自園調理を選択し、どのような食育推進に努めているのでしょうか。自園調理にこだわる保育園について理解を深めていきましょう。

保育園における食育とは

そもそも保育園の役割の一つとして食育の推進が示されるようになったのは、13年前の2008年。食育基本法が2005年に施行されたのを踏まえ、家庭とともに保育園でも食育を積極的に推進していくことが保育所保育指針の中で示されました。

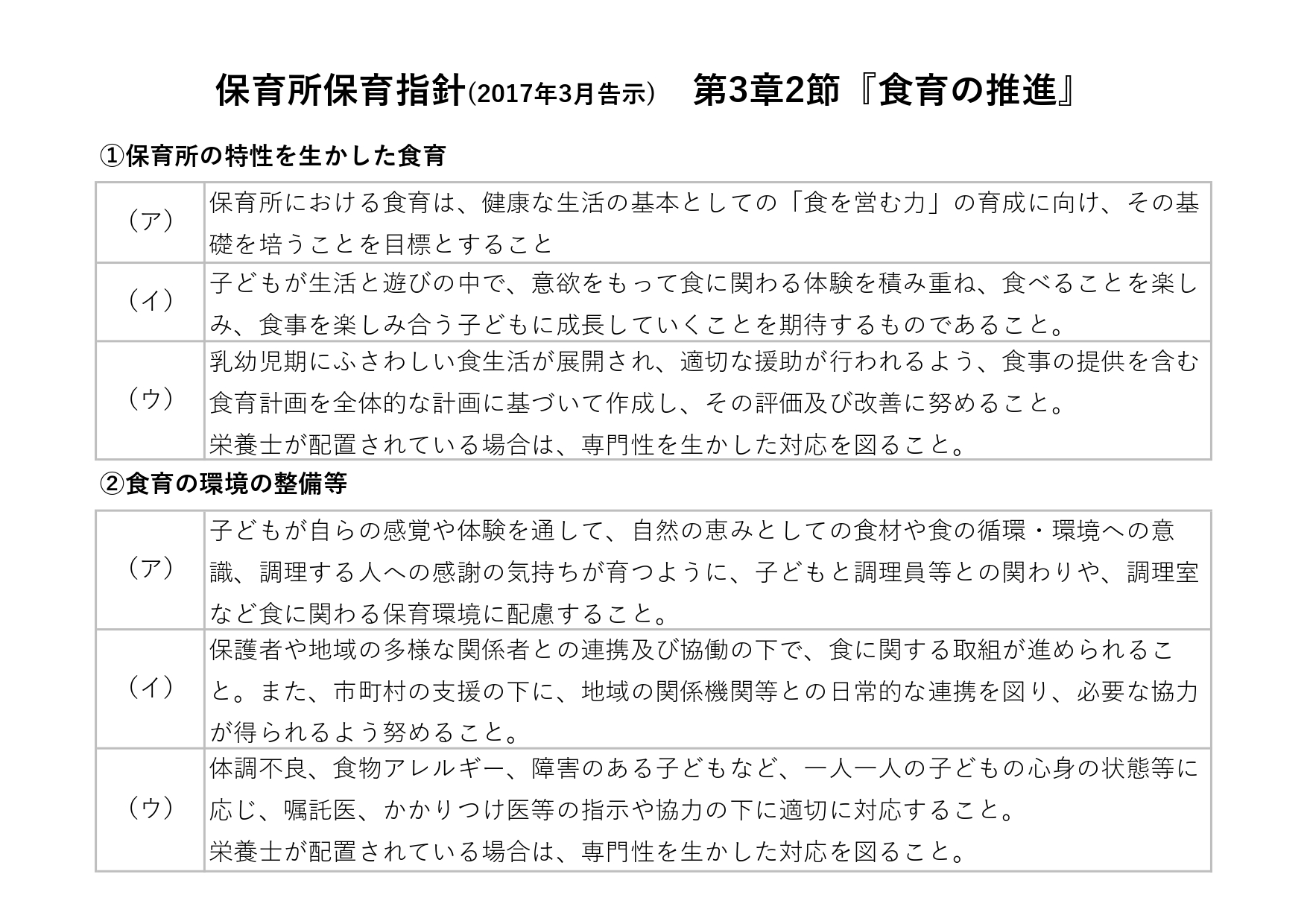

そして、現行(令和2年度現在)の『第3次食育推進基本計画』で、食の循環や環境を意識した食育や食文化の継承に向けた食育が推進されると、2017年告示の保育所保育指針において、地域の多様な関係者との連携及び協働という考え方が新たに盛り込まれました。

食育推進のための取り組みとして、例えば、「園内栽培」を活かした取り組みを行う保育園があります。子どもたちは、栽培過程で植物の成長に気付き身近な環境への関心を高め、収穫時には収穫することの喜びを知り、調理で様々な野菜に触れながら色や形、香りの違いに気付き、食事では人に食べてもらうことの喜びを味わいます。

ひとくちに「園内栽培」と言っても、食を通して多くの学びを得ることができるのです。

では、「自園調理」ならではのメリットや食育の取り組みは何でしょうか。

自園調理のメリット

①給食の安心・安全につながる

地域の八百屋や魚屋などと顔を合わせて食材を直接選んだりする中で、給食の安心・安全につながります。さらには、地域の卸店から購入したりその地域ならではの食材を選んだりすると、地域貢献になります。保育園が、より地域に根差した存在となるでしょう。

②きめ細やかな食事の提供ができる

離乳食やアレルギー対応食など個別に対応できます。特に乳児クラスでは嚥下機能や咀嚼力の個人差が顕著なため、「後期の離乳食にすすめたけど、もう一度中期食に戻そう」ということはよくありますが、自園調理であれば、翌日からの変更も可能ですし、おかずのみ中期食に戻すけど汁物と米は後期食のままで提供してもらうなど、個人の発達に即して臨機応変に対応してもらうことも可能です。

また、子どもたちの活動時間に合わせた提供も可能です。子どもたちが疲れやすい水遊びの日やクラス内に体調不良の子どもが多い日は、午睡の時間を多めに確保できるように通常より少し早めに給食を提供できるようにするなど、その日の状況に応じて提供時間の融通が利くのも自園調理ならでは。最近では、外国籍の子どもが増加しているのに伴い、宗教による食文化の違いに配慮する必要性も高まってきています。

③調理室と保育室で連携して食育について発信をすることで、保護者への食育の大切さを理解してもらえる

保護者から受ける相談で多いのは、食に関する相談です。

「偏食で困っている」

「保育園だと食べるのに、家では食べないのはどうしてだろうか」

「食事の準備が大変で、簡単で栄養にも配慮した料理を教えてほしい」

など、さまざまな相談をよく受けます。保育士の視点だけでなく、調理に関する知識や技術スキルをもった調理師の視点を交えることで、より効果的に助言することができます。

④食べる人、作る人のお互いの顔が見える関わりのある食事を大切にしているため

子どもたちが実際に食べている様子を調理員に見てもらうことができるので、すぐに給食の評価や改善につなげることができるのも自園調理ならではのメリットです。実際に子どもたちがどんな表情で食べているかを見て、次回から全員が満足してお代わりできるようにおかずを増やした方がいいか、などと検討することができます。

また、子どもたち自身も自分たちが食べる給食を誰が作っているのか、顔を合わせることで感謝の気持ちをもちやすくなるでしょう。「食」に関するあらゆる感謝の気持ちをもつことは、食育の推進において要とされる部分です。

⑤調理員に食に関する行事や保育に関わってもらえる

例えば、園内栽培や芋ほり遠足など園内行事で収穫した食材を使って調理してもらうことができます。自分たちが収穫したものがどのように調理されるのか、自分の園の調理室から漂ってくる料理のにおいや準備の様子、調理員の顔、全てを体全体で感じながら、出来上がりを楽しみにする体験もできます。

自園調理では、外部委託では失われがちな個別対応、食育の推進、職員間の連携が図れるなどメリットが多いですね。しかしその一方で、本当に子どもに大切な食の提供や環境の工夫がされているのか常に評価・改善できているか、日頃から調理室との連携に努めましょう。

食育に関して今後保育園に求められる役割は

一般社団法人日本保育園保健協議会が行った全国調査では、自園に栄養士が配置されている保育所は約42%でした。

保育園には栄養士の必置義務はないために、栄養士が未配置で、子どもの成長・発達に合わせる、季節感を取り入れる、行事食を通して食文化に触れるなど、多様でおいしいメニューの展開が困難な保育園もあるでしょう。また、保護者の食に関しての意識の低下などにより、家庭で子どもへの食育を十分に行うことは、極めて困難な状況にある場合も多いです。

しかし、保育に占める食の部分の重要性は高く、食育に関する保育園が担う必要性は今後ますます大きくなると思われ、保育所には食事の提供方法に関わらず、栄養士の役割が重要となると考えられています。

食育推進基本計画は社会環境やニーズの変化に応じて5年ごとに見直されており、令和3年度からは『第4次食育推進基本計画』が適用されます。学校や保育園における食育の推進については、①栄養士の一層の配置促進と②給食の地場産物利用促進へ連携・協働が盛り込まれ、新たに栄養士による地場産物を活用した食に関する指導の平均取組回数の目標値が定められる予定です。

来年度の食育計画は、自園調理のメリットと第4次食育推進基本計画の内容を踏まえて作成するといいでしょう。

閲覧履歴

閲覧履歴

最近見たお仕事

最近見たお仕事