やってしまった保育園での失敗~出勤初日編~

これまで保育業務に従事していて失敗したことがないという方は、おそらくいないのではないでしょうか。

子供との関わりや保育活動の進行など、業務に従事する中で失敗はつきもの。失敗を含め、日々試行錯誤しながら経験を積み重ねていく過程で、少しずつ自分の保育に自信がもてるようになります。

とりわけ、子供との関わり方は、その場ではその対応が正しかったのか誤っていたのか判断しにくいものです。

ある一人の子供が保育活動に参加しなかったとき、その子供が参加しない理由を聞きながら参加するよう声掛けを続けるのか、自発的に参加したくなるように保育活動のすすめ方を変えたり盛り上げたりすることに注力するのか、理由があって参加したくないのなら活動とは関係ない絵本の読み聞かせをしていても良いことにするのか、あるいは、他の子供たちに「〇〇ちゃんも一緒にしよう」と声を掛けてもらうのか、考えられる対応はさまざまです。子供のその時の気持ちだけでなく、子供がもつ性格や、その時の活動内容や人員状況によっても、最適な関わり方は変わるでしょう。

働き始めたばかりの頃は、子供の性格や人員状況など把握している情報量が少ないので、「あとからあれはまずかったかな」と失敗に気づくことはよくあります。出勤初日ならなおさらでしょう。

しかし、本記事で紹介する8点を抑えておけば、出勤初日から悪印象を与えずにすむはず。出勤初日に良い印象を与えることができれば、その後もグッと働きやすくなることでしょう。つまり、言い方を変えれば、働きやすくするためには出勤初日が要であるということです。

そこで今回は、

・出勤初日にどうすべきか分かりにくいこと

・出勤初日に気を付けた方がいいこと

をまとめたので、本記事で紹介するポイントを抑えて初出勤の日にぜひ役立ててください。

出勤時の服装

出勤時の服装は、最も悩む人が多いポイントかもしれません。

勤務時の服装は動きやすい服装を求められるため、どうしてもシルエットがゆるい楽な服装になりがちですが、出勤時の服装も同様で良いのか、確かに悩ましいところです。

初日は先方に失礼がないよう、やはりスーツで出勤するのが無難です。面接時と同じ服装ならば、悪い印象は避けられます。既卒保育士の方なら、カジュアルっぽくならないようジャケットを羽織れば、ズボンはチノパンでも大丈夫でしょう。動きやすいチノパンは、そのまま業務に従事することもできますね。

スーツとチノパンとジャケットスタイルのどちらにしても、靴は高さ5センチ以内のパンプスがおすすめですが、戸外遊びの時に履けるスニーカーは忘れずに持参しましょう。

身だしなみ

勤務時の服装は、動きやすい服装であることが大前提ですが、だからと言って出勤初日からジャージは避けた方がベター。おすすめなのは、ユニクロなどファストカジュアルなスタイルです。ズボンはチノパン、シャツはストレッチが効く単色のシャツがいいでしょう。

服装の他にも、爪を切り長い髪は結ぶなど、清潔さや安全面により一層の注意を払う必要があります。

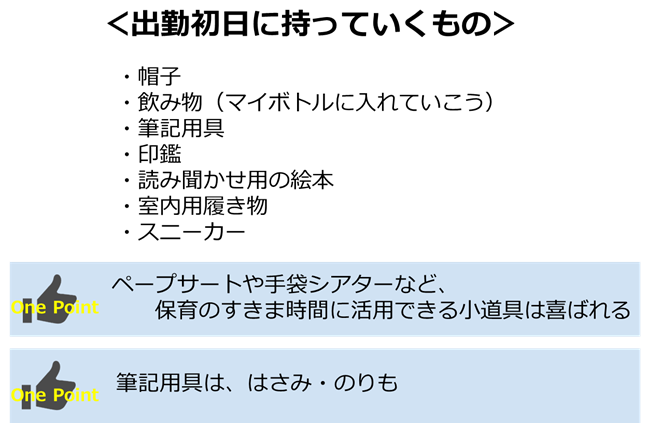

持ち物

出勤初日に準備しておくといい持ち物をリストにしました。

出勤初日でも活動の合間で保育を任される機会は多くあります。「戸外保育から帰って来た後、手洗いや排泄を済ませるまで」や、「給食後にパジャマに着替えて寝る準備を済ませるまで」のように、一日の中で、自分のことを早く済ませられる子どもがゆっくりしている子供を待つ時間がよくあります。

そういったすきま時間は、靴を脱ぐ子もいれば着替えている子もいたり、トイレに行っている子もいたりと、子供の行動がバラバラなので保育士の目が全体にいきわたりにくい時間でもあり、また子供にとっても、活動の合間は気を緩めることができる時間でもあります。つまり、事故やケガが起きやすい時間帯とも言えます。保育士はそうならないよう、人手が十分な時は絵本の読み聞かせや手遊びで間をもたせるように努めますが、一日のスケジュールがまだ分からない出勤初日だからこそ、このすきま時間は任されやすいです。

その時に保育園にある絵本を読み聞かせするよりも、ペープサートや手袋シアターなど「小道具」を用いれば、いつもとは違う出し物に子どもたちも視線を惹きつけることができるでしょう。他の職員からも、きっと活躍を期待されるはずです。

はさみやのりを持っていくことも良い心持ちとして受け取られるでしょう。保育園には共有の文具がありますが、はさみやのりはよく使う物なので、あらかじめ使用することを想定し準備しておくことをお勧めします。「お借りできますか」と相手の手間を煩わせることもなく、また、自分自身も気兼ねなく使うことができますね。

必要書類は全て記入しているか再確認

就業時の健康診断書や通勤届など、出勤初日から必要な書類は必ず忘れないこと。特に、腸内細菌検査は、検査結果は陰性であることが証明できなければ、給食やおやつの提供ができません。乳児クラスに配属されたら、ミルクの調乳もできません。業務の遂行に影響を及ぼしかねないものなので、忘れずに検査を済ませましょう。

挨拶や自己紹介

出勤初日で、自己紹介を求められる時が最も緊張する瞬間かもしれません。相手が職員なのか子供なのか、あるいは保護者なのか、それぞれで異なる失敗しない自己紹介のポイントを抑えておきましょう。

4月1日付けで採用される方は、年度初めの入園式前か年度末に職員へ挨拶の機会が設けられるのが一般的です。新卒保育士の方はこの場合が多いですが、既卒保育士の方は職員がシフト制のため、職員全体へ挨拶する機会はあまりありません。時間差で出勤してくる職員にその都度挨拶をするところが多く、簡潔な挨拶で済ませなければならないので、表情や声の大きさとトーンを意識して、短時間の挨拶でも良い印象を与えられるように努めましょう。

挨拶の時間が設けられる場合は、「ピアノが得意」のようにスキルをアピールするか、「子供たちと戸外遊びをするのが楽しみです」のようなやりたい保育をアピールできるといいですね。

園児への自己紹介は、まずは「ゆっくりと大きな声で」伝えなければなりません。子供たちとやり取りができると、さらにいいでしょう。例えば、「先生の好きな食べ物は○○です。○○を食べたことがある人?」のように、自己紹介しつつも「はーい」と答えやすい質問をすると、子供たちも答えやすいです。

大きな声を出すのが苦手な方は、視覚に訴える方法も良いでしょう。

「今日は先生が好きな黄色のエプロンを着て来ました」や「先生が好きなミッキーのエプロンです。ディズニーランドに行ったことがある人?」など、子供と同じ視点に立って自分自身のことを話すと分かりやすいと思います。最後は、「後で、みんなの好きな色を教えてください」と付け加えると、後々、自由保育の時間になると子供たちの方からも話しかけやすくなるでしょう。

保護者への挨拶は、個別にはクラスの保護者のみ、送迎時に行えたらいいと思います。年度初めの採用なら、入園式や進級式の場で挨拶する機会があるかもしれません。送迎時になかなか会えず、着任から時間が経ったとしても、最初の挨拶はクラス保護者全員に行うようにしましょう。

分からないことはとにかく聞く

出勤初日ですから分からないのが当たり前、でも分からないことはとにかく聞くことが大切です。時間が経って「今頃、こんなことを聞くの」と思われないよう、最初のうちに聞いていた方が良いでしょう。重大な失敗をしなくて済むかもしれません。

冒頭の繰り返しにはなりますが、働きやすくするためには出勤初日が要です。良い第一印象を与え、自己解決しないよう分からないことは聞くようにしましょう。

閲覧履歴

閲覧履歴

最近見たお仕事

最近見たお仕事