保育士の残業ってどれくらい?残業をなくすコツを伝授

「仕事の量が多くて、自宅に持ち帰って仕事しないと終わらない」

「急な対応が多くて、仕事がすすまない」

「保育時間以外は、業務時間として扱われている」

業務量や拘束時間の長さで悩む保育士の方は多いのではないでしょうか。中には、こういった現状を打破しようと保育から離れた業界への転職を考える人もいるでしょう。その一方で、「保育士は、残業があって当たり前」と疑問を持たずに今日まで勤めている人もいるかもしれません。実際に、多くの保育士が無報酬で働く、いわゆる「サービス残業」の経験をもっています。

業務量が多いと言われる保育士が残業をなくすコツとは――。現状の働き方を見直すきっかけになるよう、保育士の残業について深掘りしていきます。

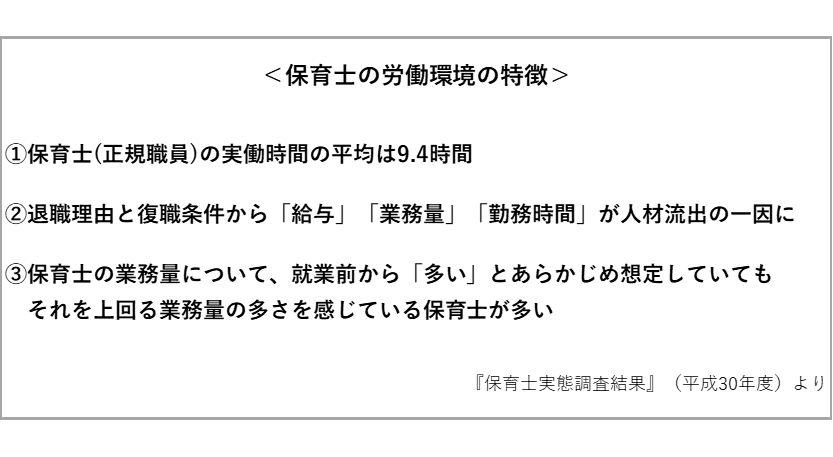

調査結果で見る保育士の労働環境

東京都福祉保健局が5年ごとに実施している『保育士実態調査結果(平成30年度)』を参考に、保育士の労働環境の特徴を見ていきましょう。

- 保育士の実働時間

正規職員の実働時間の平均は9.4 時間。内訳を見ると、「7~9時間未満」が36.1%、「9時間以上」が62.5%でした。実働時間とは、休憩時間を除いて実際に業務にあたった時間のことです。法定労働時間は1日8時間とされていますが、この調査からは、半数以上の保育士が残業していることが分かります。

フルタイムの有期職員でも「9時間以上」と答えた保育士が39.7%おり、雇用関係に限らず、全体的に勤務時間が長い傾向にあるようです。

- 保育士の退職理由

既に退職した保育士へ退職理由について尋ねた質問では、「給料が安い」が7割弱(68.7%)で最も多く、次いで「業務量が多い」が6割強(61.9%)という結果でした。復職条件については、「勤務日数」と「給与等」(74.8%)が最も多く、次いで「勤務時間」(72.8%)が7割強となっており、給与と業務量や勤務時間が見合っていないことが、人材流出の大きな一因となっています・

- 業務に対する就業前後のイメージ

保育以外業務について、就業前に「多い」とイメージしていた保育士(76.9%)より、就業後「実際に多い」と回答した保育士(90.9%)の方が多い結果に。負担に感じる業務については、「行事」が6割を超えて(62.8%)最も多く、次いで「保育計画書の作成」が半数以上(55.9%)となっていました。そのほか、「保護者対応」(49.6%)と「職員間の情報共有・打合せ」(40.8%)が4割を超える結果となっています。

残業が多い理由

勤務時間の長さと業務量の多さは比例していて、業務が多く勤務時間内に終えることが難しい保育士が多いようです。なぜなのか、以下の4つの理由を詳しく見ていきましょう。

・勤務時間は常に子どもがいるため、保育準備の時間がとれない

・そのうえ、保護者や関係機関からの問い合わせもある

・人材不足が深刻

・保育以外の業務が多い(記録・計画の策定・行事準備など)

保育園を利用する時の区分の一つに、「保育標準時間」があります。両親の1カ月当たりの労働時間が120時間を超える場合などは「保育標準時間」が適用されますが、「保育標準時間」は11時間を基本としています。11時間を超える利用の場合は、延長保育の扱いとなり別料金が発生します。

そのため、保育園は最低でも11時間開園する必要があるのですが、保育士の勤務時間よりも長い時間を開園することになるので、勤務時間中は子どもの保育業務に当たらなければなりません。

加えて人材が不足し、保育以外の業務(記録、計画の策定、行事準備など)が多いので、必然的に勤務時間が長くなってしまうのです。

残業を減らすコツとは

最も望ましいのは、管理職による「時間管理の強化」です。

主任保育士や園長など管理職により帰宅を促してもらい、同時に業務の見直しをすすめてもらうのが働き手としては最も望ましいやり方です。自分だけ残業せずに帰るのではなく、職場全体で残業を減らす取り組みが行われることがベストですが、現実的には管理職にそのように働きかけてもらおうとするのは難しいかもしれません。

自分自身で取り組めることは、「業務のやり方をみなおすこと」です。

具体的には、保育以外のタスクを「見える化」したり、行事で使うイラストのダウンロードやイベントのアイデアの取得など、紙媒体からネットを活用したりする方法があります。欲しい情報を素早く取得することで業務の効率化を目指します。

細かいことまで言うなら、記録の要点だけキーワードだけメモしておく方法もおすすめです。要点だけ書き記したメモを活用することで連絡帳や個人記録をスムーズに記入でき、連絡帳に記入せずとも保護者との会話に活用できます。

最近、業務効率化を目指して保育業界全体に普及しているのが「業務のIT化」です。

キッズリーやコドモン、ハグモーなどがよく使われています。特にハグモーは、ユーザー数は2017年9月時点で63,000人、保育園数でいうと大手を中心に約900園で導入が進められています。

これらのアプリを活用すると、出欠や延長の連絡、緊急連絡、クラス便りや献立表がいつでも確認できたり保護者へ提出を依頼するような文書もアプリ内で回答できたりします。保育園側としても、出勤管理や職員間の情報共有、シフトを作成できたりするなどメリットはさまざまです。

例えば、今年度(令和2年)に関しては、新型コロナウイルスの感染状況や緊急事態宣言の発出により、行事の開催日時や内容、規模の変更をせざるを得ないことが多々ありましたが、そうした、わざわざ文書で通知するまでもなかったような「検討中」のような段階であっても、保護者へ最新の情報をチェックしてもらうためにアプリが活用されています。

『保育士実態調査結果』では、現在の職場が保育業務支援ITシステムを導入しているかについても調査しています。その結果、「導入している」が5 割弱(45.7%)で、「導入していない」(54.3%)をわずかに下回りました。 施設類型別で見ると、「認可保育所」「認証保育所」「認定こども園」「企業主導型保育事業」は「導入している」が半数以上で、大規模保育園を中心に導入が進められているという結果に。

現在の職場で導入した保育業務支援システムが業務負担の軽減につながっているかについては、「ややそう思う」(36.3%)が最も多く、「あまりそう思わない」(34.0%)がこれに次ぎました。「そう思う」と「ややそう思う」の総計は過半数(55.1%)となり、現場で働く保育士にとって業務の負担感がわずかでも減少しているようです。

現在の職場で導入した保育業務支援システムが負担の軽減にならないと回答した保育士にその理由を尋ねると、「導入前と業務量が変わらない」が過半数(55.7%)で最も多く、次いで「システムの使い勝手が悪い」(31.9%)という回答でした。

マイナスな意見もありますが、使い手である保育士のITスキルの向上やITシステムそのものの改善により、業務量の負担感は下がると期待されています。

転職することも選択肢の一つ

自宅に持ち帰ってまで、保育の準備や計画の策定に取り組むようなことは本来あってはならないという認識はもっておかなければなりません。サービス残業は違法だという認識を個々でもち、そしてその考えが職場で共通したものでなければ、転職することを選択肢の一つに考えていいでしょう。保育士の人材不足と言われている今、自分自身の希望に添うような求人に比較的出会いやすいかもしれません。改めて、現在の労働環境を振り返ってみましょう。

閲覧履歴

閲覧履歴

最近見たお仕事

最近見たお仕事